这两天阳了,躺在床上醒了睡睡了醒,虽然全身发冷,但是脑袋里的思绪却翻滚不停,恰逢前几日是教员诞辰,然后就想到一个有趣的话题——教员为啥可成为伟人?

伟人能够超越常人,最主要的缘由是在关键时刻,他高瞻远瞩为大家指引正确的方向。

当时金军统帅金兀术准备放弃汴梁,引军向北撤退,却有一个汉奸书生拦住兀术,力劝金兀术留下,这个汉奸书生说了这样一句话——

说实话,如果撇开立场不论,这句话真的很有历史穿透力,同时也是对某项历史规律的高度提炼与总结。

这个书生没有在历史书上留下姓名,想来后面也没做出啥功绩,还可以认为这个书生能力平平,但是他无意中点燃的历史火炬却在那个时刻帮助金军统帅一下子就驱散了未来的迷雾。

朱仙镇战役大胜之后,南宋朝廷把策应岳家军的其它军队撤回,让岳家军成为孤军,然后给岳飞一下子连发12道金牌,强令岳飞撤军。

震撼的不是岳飞令人扼腕叹息的遭遇,而是一个不知名的小人物居然可以凭着一句话左右大人物的决策!

正常情况下小人物是很难对大人物决策产生影响力的,即使我们不考虑双方能力、阅历的差距,大人物掌握的信息量也是小人物无法相比的。

一个能力平平、不懂军事、不懂经济,甚至大概率对当时宋金那种错综复杂的政治博弈关系也知之甚少的文人书生,在能力、阅历、信息量完全没有办法与金军统帅兀术相比的情况下,仅仅对某项历史规律的总结与提炼,就在对战争前景预判上超越了兀术。

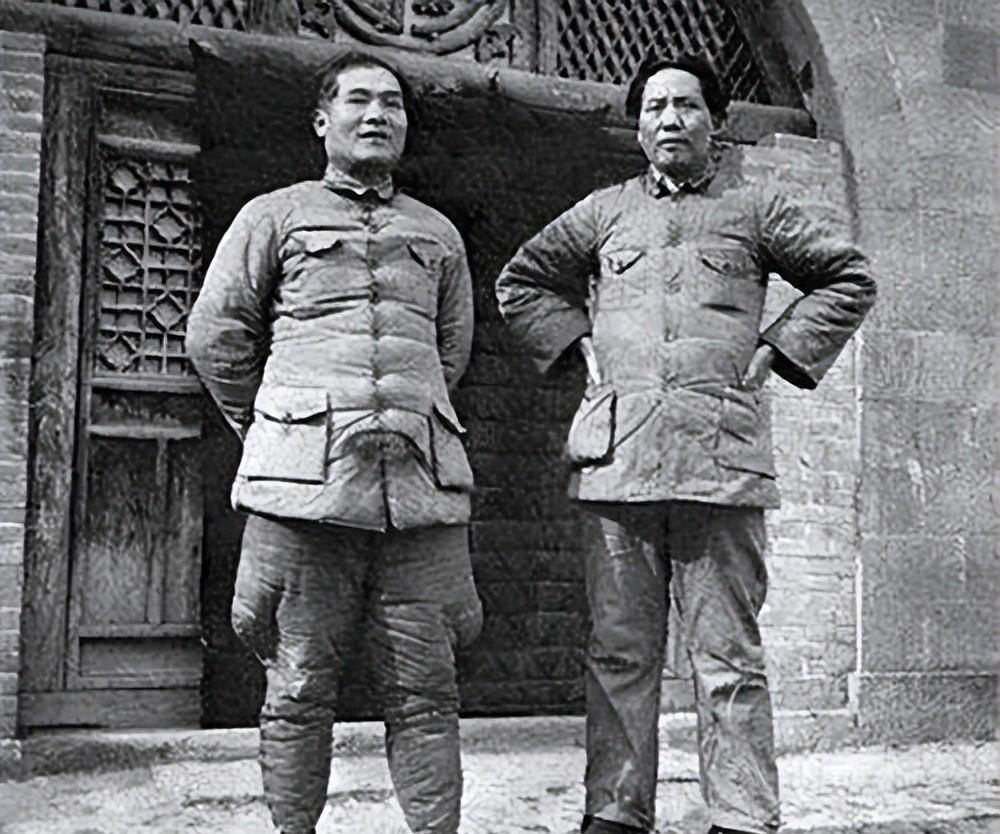

《西行漫记》的作者斯诺在建国之后采访教员时曾经提出这样一个问题,您一生的至暗时刻是哪个时候?

教员对这个问题毫不避讳,他坦言,自己人生至暗时刻就是在长征时期,在红1、4方面军会师之后,当时因为严重的路线分歧,导致整个红军差点分裂。

——北上路不好走,一路都是雪山草地,光是行军就要承受巨大损失,就算是不顾一切进入陕甘地区又如何?

当时谁也不知道在陕北还有一支红军建立了根据地,陕甘地区地理、民情、敌情全不熟悉,最为关键的是,陕甘地区穷得叮当响,根本不可能养活红1、4会师之后近10万大军。

——南下去四川就完全不同,红4在四川征战多年,地理、民情、敌情都很熟悉,川军也是被打怕了对手。

而且四川号称天府之国,素来富庶,拿下成都不要说养活红1、4的10万大军,就算是再扩充一倍都毫无问题。

所以,张国焘提出“打下成都吃大米”的口号不但让红军普通士兵士气高涨,而且也让相当一批干部颇为心动,

最后的结果就是教员率领红1部分部队仓促北上——以教员在遵义会议之后拯救中央红军的巨大功绩,北上的时候也只能带走区区7000人而已。

跟随张国焘南下的部队超过8万,不但包括红4全部,还包括红1部分军队——北上南下军队实力如此悬殊,某一种意义上也代表着当时红军内部对于北上与南下的真实态度。

现在问题来了,在红1、4会师的时刻,教员为什么能顶住南下的巨大诱惑,坚持要北上去冒险?

因为自古据巴蜀之地最好的结果就是偏安一时,最后也无法逃脱被中原政权一统的命运。

从三国时期的蜀汉,到南北朝的北齐,到宋初的后蜀,到明末的大西都是如此,二十四史记载历历在目。

唯一的例外就是汉刘邦据巴蜀出汉中而定天下,但是这也是诸多机缘下的奇迹,历史王朝中仅此一家,而且刘邦实际上一直据守在汉中而不是巴蜀,随时准备反攻关中。

因为关中历来就是龙兴之地,这里诞生过中国历史上最为辉煌的朝代,汉唐雄风是刻在每一个中国人血液里的记忆。

虽然宋代之后,关中之地逐渐衰败,但是无论如何也比四川这个偏安之地好得多。

北上的教员如同锦鲤护体,一路开挂运气好得不可思议,先是在陕北遇到刘志丹,有一片现成的根据地让疲惫不堪的红1可以修养生息,而南下的红4在百丈关却遭遇惨败,走投无路,只能再次北上。

红军齐聚陕北之后,果然遇到地瘠民贫难以生存的问题,然后就爆发了西安事变,国共达成合作,红军安然度过生存危机,教员也走出自己的至暗时刻。

我只能说,当你按照历史的火炬指引前进的时候,有很大概率也会受到命运之神的眷顾。

蒋介石在青年时期就被内誉为人中龙凤,但是这个人中龙凤却与教员差距甚大——我觉得最大的差距不是权谋策略,而是历史格局。

其1,历史上南京虽然是六朝古都,但是这六朝都是短命朝廷,其中最长的东晋延续了104年,最短的南齐只存续了23年,其余4个政权都不超过60年。

最为关键的是,建都南京的都是偏安政权,一个大一统的政权都没有!(朱元璋定都南京一统天下也不过维持短短53年时间,在第二代朱棣治下迁都北京)

即使不考虑历史因素,现代国家中央政府选择南京定都,政治经济都有明显的瑕疵;

其2,抗战胜利之后,明显就是国共争天下的格局,而争天下的战场在北不在南,这样一个时间段,就必须将自己资源投入到北方——定都北京就是驱使资源向北方倾斜转移最好的方式。

说起来蒋还是历史格局不够,如果1945年蒋能够依然将首都迁移到北京(当时叫北平),政府资源一下子向北方汇集,解放战争绝不会如同历史这样顺风顺水。

很多年之前,曾经有一本书让我大为震撼,这本书就是《山坳上的中国》。该书洋洋洒洒数十万字,核心就是论证了一个观点——

说实话,后来这些唱衰中国的文章不管是国内的还是国外的,不管作者是知名专家还是国外智库——给这本书提鞋都不配。

因为后来这些唱衰中国的文章(作品)或者是选择性用部分数据强行拼凑一个耸人听闻的结论,或者是夸大中国某个领域的问题以偏概全做全面否定。

而这本书则完全不同,它不但有完整的理论框架,也有严密的推导逻辑,更有详尽的数据(每一个数据都有权威出处)全面论证了中国方方面面的落后——

包括农业不行、工业不行、第三产业不行、教育不行、科研不行、制度不行、战略不行、干部不行等等。

按:2005年,这本书被三联书城推荐为对中国近20年影响最大的图书之一。嗯,2005年正是中国舆论场被公知把持的时期,所以,你懂的。

坦率的说,在阅读这本书之后,让我在很长一段时间对中国前途产生深深的绝望。

试想,当一个人用详实的论据,严密的逻辑全盘否定一个国家之后,还能有啥希望——这也是我在2012年之前思想比较右倾的重要原因之一。

后来的结果大家都知道了,所有唱衰中国的文章最后都被中国辉煌的成就狠狠打脸,唱衰中国有多狠,被打脸就有多惨。

但是,我们即使现在来翻阅这本三十几年前的书籍,很奇怪,我依然挑不出半点毛病,书中指出的问题都是当时客观存在的(甚至大多数问题现在也还存在的),作者没有一点夸大。

那么问题来了,为什么当年这个方方面面都不行的国家在后面的数十年时间里突然一飞冲天乌鸦变凤凰呢?

只务虚容易夸夸其谈,不接地气没有执行力;太务实也有问题,就是容易陷入复杂的事物(信息流)中走不出来,很难跳出纷繁的事物中看得更远。

朱仙镇战役惨败后的金兀术、红1、4会师后的张国焘、《山坳上的中国》的作者都是过于务实,陷入复杂的事物中没有跳出来,缺乏用历史的眼光来审视面临的系统性问题。

意味着中华民族有一种独一无二的基因——你说领袖气质也好,王霸之气也罢,反正历史规律就是这样:

只要我们自己不发生内乱,不管在什么领域,不管是谁制定规则,拉长时间周期,没有谁能玩得过我们!

在农业文明时代,是我们将种田技能发展到巅峰,单位种植产出比将全世界甩出八条街,逼得欧洲没办法,强行搞大航海率先开启了工业革命。

工业文明我们是后来者,但是后来者又如何?几十年后我们就变成发达国家粉碎机,轰隆隆一路碾压过去,让西方国家制造业人仰马翻。

电脑是西方发明的,电脑键盘按照英文字母设计,是完全细化的产品。在这样的键盘上要强行输入汉字是很难很别扭的,20年前我学电脑的时候就为背五笔字根搞得痛苦不堪。

但是中国人的脑瓜子真不是盖的,当电脑逐渐普及之后,我们就在这个西方的键盘上发明了无数种中文输入方法,其中最为便捷的就是拼音联想输入法,几个拼音字母敲下去,就能迅速产生一大段文字。

现在回头来比较,英文输入反而显得很笨拙,一个英文单词至少5—6个字母,同样敲出5—6个字母也就是输出一个单词,而我们敲出5—6个字母(拼音)至少已经输出一大段文字了。

按照西方规则,按照英文的结构设计的键盘,最后汉字输出效率居然能达到英文的好几倍——这TM到哪里说理去?

美国为首的西方国家一手创造了对自己有利的WTO的游戏规则,结果中国入局才玩20年,然后就是中国企业与商品在WTO框架下横扫千军大杀四方,搞得美国人只能频频用“国家安全”理由对中国企业与商品进行压制,实际上的意思就是耍无赖。

所以,对重大事物的判断与决策——特别是涉及阅读中国这样的重大课题,我觉得还是得有点历史格局。

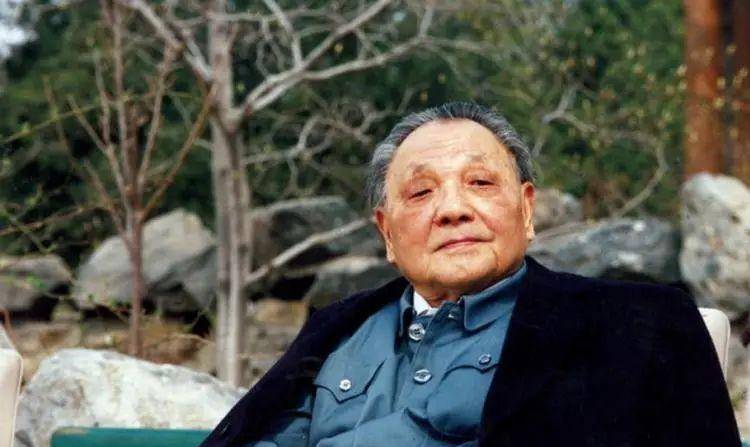

邓公当然很伟大,但是邓公的伟大恰恰是他成功推动了中国经济转型(从计划经济到中国特色社会主义市场经济)。

如果我们回到1978—1992年这个历史阶段,当时的邓公在全社会的口碑不但远远达不到今天的程度,相反不一样的层次的人还有相当的怨气。

经济转型属于典型的前人栽树后人乘凉。代价是前人承担,成果是后人享受,也就是中国社会主义体制,还有那种有担当的领导人才能推动经济转型,在西方选举制度下几乎就不大可能。

邓公今天赢得全民爱戴,但是在1978—1992年那个阶段却完全不是这样。

现在的年轻人可能都不知道,在那个年代,国内老百姓曾经流传过这样的顺口溜——积极的人像太阳,走到哪里哪里亮,消极的人像月亮,初一十五不一样。

但是以上每一件事都是应该做必须做的,每一件事都意义重大。它们为这一个国家能够可持续发展,为这个民族在本世纪中叶之前实现伟大复兴奠定了坚实的基础。

但是一个国家,一个经济体在关键时期总得有人站出来,虽然阻力重重,也要毅然推动民众走出舒适区,勇往直前。

我们不仅要低头走路,还要抬头看天,不仅要务实也要务虚,不要被纷繁的事物遮蔽你的双眼,还要有点历史格局——

现在我们大致就是处于上个世纪90年代中后期那个阶段,最难熬的山坳快要走过去了。